希望退職は、企業の経営戦略の一環として行われます。

企業によっては希望退職者が殺到することもあれば、まったく集まらないケースもあります。

応募人数が多すぎたら「乗り遅れたかも!うちの会社大丈夫?」と不安になり、

逆に少なすぎたら「追加募集されたり、退職強要されるかも」と不安になるのが希望退職というものです。

この記事では、希望退職の基本とともに、実際に2022年〜2024年に行われた募集状況のデータをもとに、応募が多すぎた場合・少なすぎた場合の企業と社員の動きについて解説します。

希望退職とは?目的や特徴をおさらい

希望退職とは?

希望退職は、会社からの一方的な解雇ではなく、社員の自主的な退職を促す制度です。

多くの場合、割増退職金の支給や再就職支援サービスの提供のような「インセンティブ」が用意されます。

企業が組織の若返りを図るため、一定年齢以上の社員を中心に希望退職を募るケースでは、キャリアの転換を考える社員にとって良い機会となることもあります。

企業側にとっては、早期退職を選ぶ社員が多ければ、コスト削減や組織のスリム化を図ることが可能です。

しかし、企業イメージの低下や、重要な人材の流出リスクがあります。

また、希望退職を受ける社員にとっても、再就職が思うように行かない場合の不安があります。

希望退職制度は一長一短の側面を持っています。

企業が希望退職を実施する動機

企業側の発表する募集内容には長々と色々書かれていますが、ざっくりと分類すると希望退職実施理由は下記4つのどれかの場合が多いです。

よくある希望退職の実施理由

- 人件費の削減

将来的なコストカットのため、割増退職金を支払ってでも退職してもらいたいケース - 財務状況の改善

赤字の穴埋めや株主対策として人員整理を行うケース - 組織の再編、事業の統廃合

部門や事業所の縮小による人員調整 - 年齢構成の最適化

中高年層の比率が高くなりすぎた場合など、組織の若返りを目的とするケース

希望退職の募集人数に対して応募者は多い?少ない?

【データで見る】希望退職の応募状況(2022~2024年)

希望退職を実施する際、企業は募集条件とともに募集人数も発表します。

募集人数は企業規模や、対象となる人員、希望退職に関連する予算などを考慮して決定します。

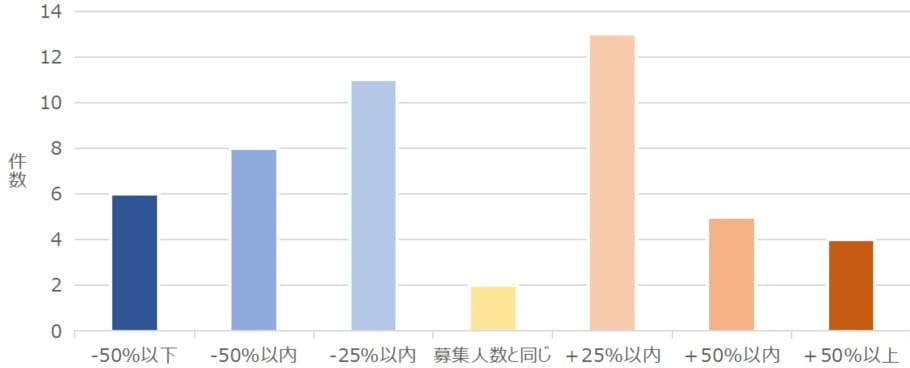

- 募集人数を上回った企業:22社

- 同数だった企業:2社

- 下回った企業:25社

希望退職を実施した49社(※応募人数を公表している企業のみ)の応募結果を分析してみました。

その結果、過半数にあたる49社中26社で、募集人数±25%以内に収まっています。

中には募集人数よりも50%以上多く集まった企業も4社あります。

応募人数が多かった有名企業

- フジクラ(2022):募集120人 / 応募215人(+79%)

- 塩野義製薬(2023):募集200人 / 応募301人(+51%)

- ワコール(2024-1回目):募集150人 / 応募215人(+43%)

応募が少なかった有名企業

- 津田駒工業(2022):募集100人 / 応募48人(-52%)

- 旅工房(2022):募集70人 / 応募28人(-60%)

- オートバックスセブン(2024):募集100人 / 応募16人(-84%)

応募が多すぎたとき、どうなる?

ここ数年の応募状況を見る限りはそのまま退職の申し出が受理される場合が多いようです。

特に多くの社員を抱えている大企業の場合は、多少人数が想定より多くても受理されやすい傾向にあります。

最近の例で言うと、2024年春に実施されたオムロンの希望退職では募集1,000人に対し、応募1,206人と想定より多くの人が退職しています。

退職を受理されない場合もある

予想を上回る応募があった場合でも、会社の経営状況があまり良くない場合や、業務に支障をきたす可能性がある場合は、退職を受理されないこともあります。

- 業務に支障が出る部署の人材

- スキルや知識が属人的で代替困難な人

- 会社側が今後の中核として残したいと考える人

労働契約の合意解除は応募者本人と企業との合意によってのみ成立するため、企業が応募者の選別を行ったり、退職しないように説得する場合もあります。

ただし、選別を行うとどうしても不平不満が出てきてしまうので、あらかじめ募集条件に但し書きがある場合が多いです。

よくある但し書きの例

- 先着順で受け付けること

- 募集人員に達した時点で募集を終了すること

- 希望退職に関する予算に上限があること

- 経営上の必要性がある場合には、希望退職を許可しない場合がある など

応募が少なすぎたとき、どうなる?

希望退職は「制度を用意しただけで応募がなければ意味がない」ので、企業側にとっては想定外の事態です。

応募が少なくなる主な理由

- 現在の職場への満足度が高い

- 割増退職金が少ない/条件が魅力的でない

- 年齢制限や役職制限が厳しい

- 社員が「退職後の再就職」に不安を感じている

特に給料や福利厚生などの雇用環境が安定している大企業の場合は、希望退職者は集まりにくい傾向があります。

対象になりがちなミドル世代の場合、子供の教育費や親の介護、老後の生活資金など、色々と考える必要があるため、応募するにはかなりの勇気が必要になるので当然といえば当然ですね。

筆者が勤めていた会社でも、管理職を対象に希望退職が実施された時の応募人数は募集の約6割にとどまりました。

筆者が在籍していた企業は希望退職といいつつ、対象となる人には何度も個別面談をするスタイルの会社でした。

会社側は辞めるように面談で説得していましたが、社員側が退職を拒否し続けてそのまま募集期間終了で逃げ切っていました。

二次募集や退職勧奨に繋がる場合も

どうしても企業が人員削減をしたい場合は、二次募集や三次募集と繰り返し希望退職が実施されたり、退職勧奨や整理解雇に繋がる場合もあります。

複数回の希望退職が実施される場合、条件はどんどん悪くなっていく傾向があります。

退職勧奨は個人を狙い撃ちして退職を持ちかけてくるので、精神的にダメージを受けやすいですが拒否することは出来ます。

整理解雇までいくと、いよいよ会社の経営状況も悪くなっている可能性が高いです。

いずれにしても、執拗に退職を勧めてくる場合は、会社の経営状況や将来性を一度確認しておきましょう。

可能ならば、業界全体の景気や競合他社の状況とも比較して、会社に残留するか退職するかを決めた方が良いです。

リストラを実施した企業はその後の業績は回復する場合が多いですが、短期間に複数回のリストラを実施する企業の場合は注意が必要です。

まとめ|希望退職で焦らないためにできること

在籍している企業で希望退職の募集があると、社員としては不安な気持ちになるものです。

会社に残るにしろ退職するにしろ、希望退職が実施された時に確認すべきは会社の経営状況と将来性です。

企業経営に余裕があれば、希望退職の募集条件も良くなりますし、応募人数の多い少ないで余計なストレスが生じる可能性が減ります。

特にこの数年は、業績が黒字でも構造改革の一環として希望退職を実施するケースが増えています。

「希望退職=危機的状況」とは限らない時代です。

常に情報収集と心の準備をしておくことが、後悔しない選択につながります。

もし、あなたが今後の働き方に不安を感じているなら、まずは「自分の市場価値を知る」ことが第一歩です。

不安を感じるのは、客観的な情報が少ないからこそ。

- 希望勤務地に求人はどのくらいあるのか?

- 自分の年齢・経歴で年収はどれくらい見込めるのか?

こういった「数字で見える情報」があるだけで、不安が少しずつ解消されていくはずです。

📌 リクナビNEXT:

まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。自分のペースで探せるし、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。

中高年向けの求人も意外と多め。

📌 doda:

求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。

ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。

📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:

本気でキャリアを見直したいなら。

中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。

どのサービスも無料で始められます。

「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。

\5分で簡単登録完了/