希望退職の実施は、企業の経営戦略上のリストラの一環として行われます。

でも希望退職を実施した企業はその後どうなったか?経営改善されたのか?という視点のニュースはあまり出てきません。

しかし、リストラの対象となった側からすると、リストラ後の業績がどうなるかは、そのまま会社に残るかどうかを決める重要なファクターです。

この記事では、希望退職を企業が実施する背景と、実施後の業績がどう変化したか、黒字リストラと赤字リストラの違いといった内容をデータも交えてまとめています。

希望退職と企業の経営戦略

希望退職の定義と背景

希望退職は、企業が従業員に自主的な退職を促す制度です。

割増退職金や再就職支援などのインセンティブがあるのが特徴です。

国内市場の縮小やグローバル競争の激化を背景に、2023年には41社、2024年には57社の上場企業が希望退職を実施。

今後も増える傾向にあります。

企業が希望退職を実施する動機

企業が希望退職を実施する動機はいろいろとありますが、理由としては下記3つを挙げる会社が多いです。

よくある希望退職の実施理由

- 経営環境の変化(市場縮小・競争激化)

- 財務改善(人件費の削減)

- 組織の再編(事業の選択と集中)

人件費は企業の経費の中で大きな割合を占めるため、割増退職金を出してでも辞めてもらった方が将来的なコスト削減になります。

結果として、企業は新たな成長分野に資源を集中させることができ、競争力のある体制を整えることができます。

他の戦略と比べてどうなのか?

M&Aなどの他の経営手段と比較すると、希望退職はコストが低く、社内で完結するためスピーディーに実施しやすいという特徴があります。

ただし、希望退職だけで経営がV字回復するわけではありません。

希望退職はあくまで手段のひとつ。

企業が中長期的に成長していくためには、その先の事業戦略が重要です。

リストラ後、業績は回復する?

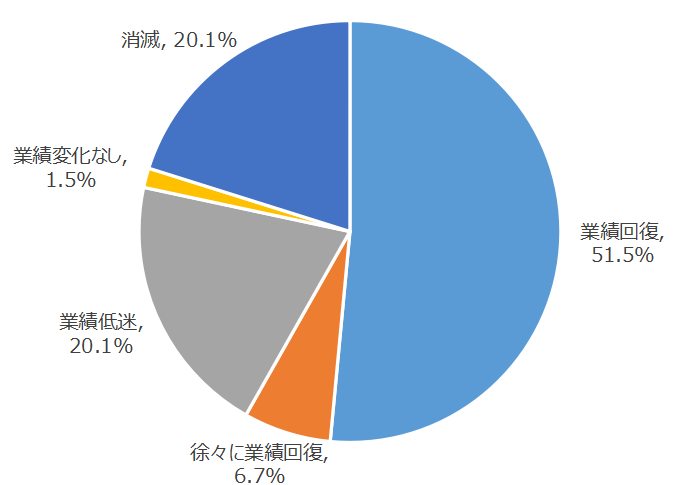

2017年にStrategy& 東京オフィス Fit for Growth チームが報告した「データで考える構造改革:人員整理とその後の業績回復はどう関係するか」を見てみましょう。

この報告はリーマンショック以降の2009年~2014年にかけて、一度に100人を超える大規模国内リストラ(希望・早期退職募集)を行った日本国内の上場企業134社について、その後の業績変動を追跡しています。

リストラを行った企業のうち、69社は人員整理の翌年度からすぐに業績を回復しました。

9社はすぐには 業績を回復できなかったものの、その後2~7年をかけて利益向上に 成功しています。

合わせると、実は6割近い企業はリストラ後に業績回復し、人員整理前より高い水準の利益を維持しています。

リストラというと「もうダメ」なイメージがありますが、意外にもその後の業績は回復する場合が多いんですね。

一方、残念ながら業績が回復していない残りの4割の企業についてです。

29社(22%)は、現在も業績低迷を続けています。

このうち、27社(21%)については苦心の改革にもかかわらず、業績が改革前よりも下降し低迷を続けています。

そして残る27社(20%)は、すでに独立した上場企業としては存在していません。

改革をしたにもかかわらず、他社に吸収または統合されるか、買収され上場廃止となるなど、経営主体がすでに変わっているのです。

希望退職がもたらす影響とは?

企業業績への影響

希望対処奥によってコスト削減効果が期待されるため、短期的には経営の健全化が図られ、財務状態の改善が見込まれます。

ただし…

- 優秀な人材が抜ける

- 業務効率が落ちる

- イノベーションが停滞する

- 残った社員のモチベーションが下がる

といった負の影響も無視できません。

株価への影響

希望退職の実施は、株価にも大きな影響を与える場合があります。

一般的にコスト削減策が好感され、短期的には株価上昇が見込まれます。

「再建に向けて動き出した」という期待感が先行するからです。

しかし、株式市場は長期的な視点で企業の将来性を評価するため、長い目で見た場合、業績の低下や人材流出による企業競争力の低下が懸念され、株価下落の要因となることもあります。

黒字リストラと赤字リストラの違い

2024年は黒字リストラが6割

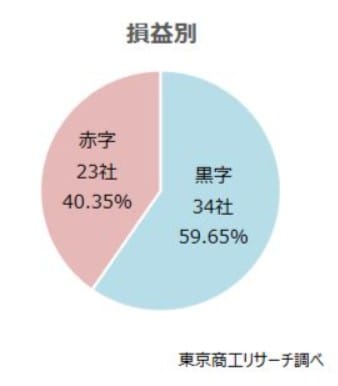

2025年1月13日発表の東京商工リサーチの「2024年の上場企業「早期・希望退職募集」状況」を見てみましょう。

この調査によると、2024年に早期・希望退職を募集した企業のうち、黒字リストラが34社(構成比59.6%)、赤字リストラが23社(同40.3%)でした。

さらに、黒字企業の募集人数は8,141人で募集人数の8割以上を占めたそうです。

このことから、赤字リストラを実施するのは経営難の中小企業が多いこと、大企業は黒字リストラで大幅な人員削減を実施していることが推察できます。

黒字リストラとは?

黒字リストラは、経営状態が安定していて企業の体力があるうちに実施されます。

その目的は、将来の環境変化に備えて事業構造を改革するために、先手を打ってリストラを実施するものです。

- AIやデジタル化による業務効率化

- グローバル競争への対応

- 成長領域への資源集中

上記のような名目で黒字リストラを行うことで、将来のリスクを軽減し、持続可能な成長を目指す企業が増えているのです。

赤字リストラとは?

赤字リストラは、企業が経営赤字に陥った際に経済効率を改善するために行われる人員削減です。

企業が赤字状態にあると、資金流出が続き財務状況が悪化し、最終的には事業の継続が不可能になる恐れがあります。

したがって、赤字リストラは企業が経営を立て直すための施策の一つとして行われることが一般的です。

赤字リストラが行われる背景には、業績不振、需要低下、競争激化などがあります。

ただし、再建がうまくいかずに会社が吸収・統合されたり、最悪の場合は清算されることも残念ながらあり得ます。

会社に残るべきか辞めるべきかの判断軸

希望退職や退職勧奨の対象になったけれど…

- 年齢的に転職が不安

- 今の会社に大きな不満があるわけではない

- 転職市場の動きもよくわからない

という方は、まず 企業の今後のビジョンと経営体力 を確認しましょう。

- 黒字だが、事業再編の方針がある会社

→ 事業との適性・居場所が残っているかを見極める - 赤字で今後の方向性が見えない会社

→ 割増退職金が出るうちに転職を視野に

まとめ

希望退職は企業にとって大きな決断であり、社員にとっても将来を左右する重要な岐路です。

希望退職=リストラ=もうダメ!というわけではありません。

実際にはそこから6割の会社は業績を回復させています。

希望退職が発表されたからといって、「今すぐ退職か?残留か?」と焦る必要はありません。

まずは冷静に、自社の業績・財務・戦略を見極め、自分のキャリアと照らし合わせて判断しましょう。

希望退職やリストラが実施されると、自分の将来・会社の将来について不安を抱いて当然です。

不安を感じるのは、具体的な数字やプランなどの根拠がないからです。

たとえば、「あなたの市場価値は年収800万円!」と診断されたり、「希望勤務地に求人が10件以上ある」など、数字に基づいた情報が増えるほど不安感は薄れます。

📌 リクナビNEXT:

まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。自分のペースで探せるし、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。

中高年向けの求人も意外と多め。

📌 doda:

求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。

ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。

📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:

本気でキャリアを見直したいなら。

中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。

どのサービスも無料で始められます。

「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。

\5分で簡単登録完了/