ニュースでよく見る「大企業の人員削減」。

実はあまり報道されないだけで、退職勧奨や希望退職といった会社都合の退職は、中小企業でも静かに進んでいるのが実情です。

本記事では最近の退職事情について、データを基に解説していきます。

最新データで見る「早期・希望退職」の動向

東京商工リサーチが2025年10月14日に発表した2025年1-9月上場企業「早期・希望退職募集」状況をみてみましょう。

この記事によると、2025年の1~9月の間で「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は34社で、前年同時期の46社に比べて減少しています。

その一方で、対象人数は1万488人(前年同期8,534人)と前年同期の約1.2倍に増加し、大規模なリストラが増えてきていることが分かります。

退職勧奨や希望退職は決して「他人事」ではなく、どの業種・企業規模でも起こり得ることだといえるでしょう。

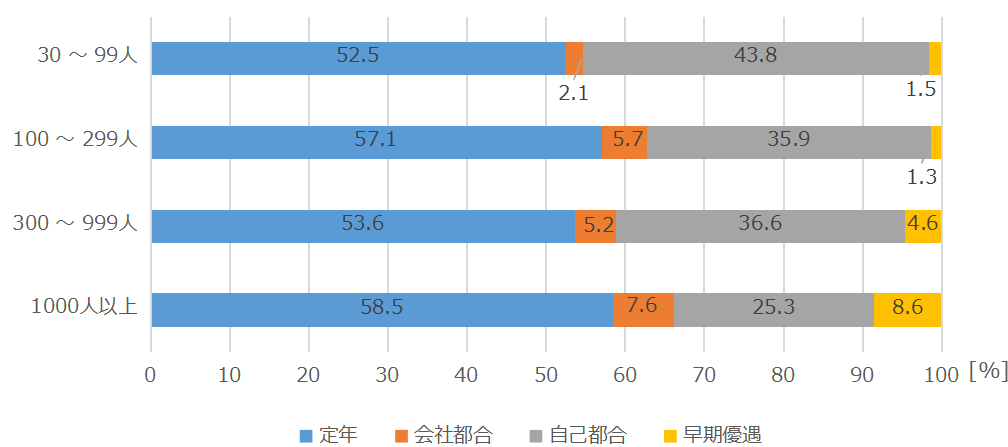

【データで見る】企業規模別の退職事由の割合

大企業になるほど「会社都合退職」の割合が多い

厚生労働省発表の令和5年就労条件総合調査のデータを基に解説します。

(令和5年就労条件総合調査を基に筆者作成)

この調査は、常用労働者30人以上を雇用する民営企業(医療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の会社組織以外の法人を含む)のうちから、産業、企業規模別に層化して無作為に抽出した約6,400社の回答から成っています。

就労状況総合調査からわかること

- 企業規模によらず、定年退職が退職事由の半数以上を占める

- 大企業になるほど自己都合退職の割合が減る

- 企業規模が大きくなるにつれ、会社都合退職・早期退職優遇の割合が増加する

なぜ大企業ほど自己都合退職の割合が少ない?

政府が「ジョブ型」「働き方改革」「退職金税制が雇用の流動性を妨げている」と言おうと、日本ではまだまだ定年まで勤め上げる方が一般的です。

大企業の方が自己都合退職の割合が少ない原因として考えられるのは、給与や福利厚生などの待遇の良さでしょう。

多くの社員がいることで仕事が分散されやすく、出産や病気などで休職者が出たとしてもある程度カバーできるため、休職しても復帰しやすい環境であることも一因でしょう。

また、大企業は福利厚生の一環として、早期退職優遇制度(早期定年退職制度)を取り入れている割合が高く、普通に自己都合で退職するよりも早期優遇制度を利用して退職したほうが従業員側にとってもメリットがあります。

【データで見る】早期退職制度の「金額」と「対象年齢」の現実

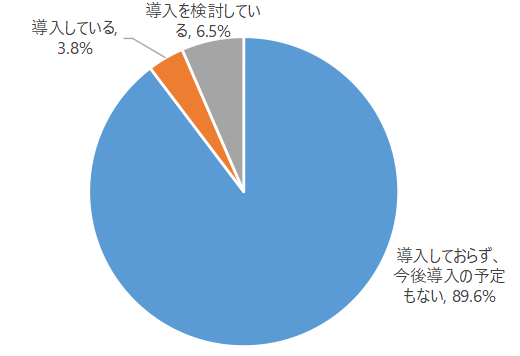

早期退職制度を導入している企業の割合

2021年に東京商工リサーチが行った早期退職・セカンドキャリア制度の導入についての調査結果を基に解説します。

この調査では資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義して、計9,039社分の有効回答を得ています。

この調査によると、89.6%の企業では早期退職優遇制度やセカンドキャリア制度を「導入しておらず、今後導入の予定もない」となっています。

すでに「導入している」企業は349社(3.8%)、現在「導入を検討している」企業は591社(6.5%)となっています。

(東京商工リサーチ調査結果を基に筆者作成)

制度の導入は依然として一部の大企業や外資系に限られており、中小企業では少ないのが現状です。

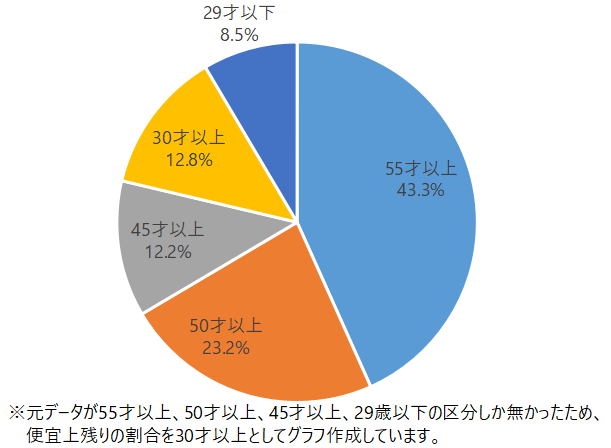

早期希望退職の対象年齢は何歳から?

(東京商工リサーチ調査結果を基に筆者作成)

希望退職やセカンドキャリア制度の対象は「50歳以上」が約7割(66.5%)。

一方で、近年は事業部門の閉鎖や主力事業の不振により、20代や30代の若手でも希望退職の対象になるケースが増えています。

最近の例で言うと、35歳以上を対象としたベネッセ、26歳以上を対象としたコロプラなどがあります。

割増退職金はどのくらいもらえる?

人事院の令和3年民間企業の勤務条件制度等調査を基に解説します。

この調査は退職一時金制度がある企業のうち、定年前退職者の退職一時金優遇制度がある企業2,702社について調査しています。

下表のデータは大卒総合職正社員をモデルとして、自己都合退職者の退職一時金と比べた場合の各年齢における割増率となります。

このデータからみると、自己都合退職の場合の1.5倍~2倍程度の退職金をもらって辞めるパターンが多いようです。

| 45歳 | 50歳 | 55歳 | |

|---|---|---|---|

| 会社都合退職 | 83.7 % | 74.2 % | 70.5 % |

| 早期退職優遇 | 95.0 % | 65.7 % | 47.9 % |

(令和3年民間企業の勤務条件制度等調査を基に筆者作成)

▶ モデルケース

- 45歳:通常退職金500万円 → 割増475万円 → 合計975万円

- 55歳:通常退職金1500万円 → 割増718万円 → 合計2218万円

年齢が上がるにつれ、もとの退職金が高くなるため「割増率」は下がる傾向にあります。

筆者が39歳で退職勧奨に応じた時の割増金は、給料24ヶ月分でした。

金額ベースの退職金の平均値はあてにならない

金額ベースで考えると、よくニュースになるような大手企業の退職者の「割増退職金3,000万もらって辞めた」人の額に平均値も思考も引っ張られてしまうので、たくさんもらえると勘違いしやすいです。

実際に企業が開示した希望退職の応募人数と特別損失の額から、1人あたりの割増退職金を算出すると、110万~1,700万円ほどでした。

もちろん、在籍年数やグレードによってもっともらえることもあるでしょうが、ニュースで見るほどの額をもらえるわけではないことは念頭に置いておくべきです。

▶ 2025年の希望退職の割増退職金について

早期退職の募集期間と会社都合退職の関係性

恒常的な制度か、期間限定の募集かが重要!

希望退職の場合、募集期間は約3か月以内となっています。

一方、福利厚生の一環として恒常的に運用されている早期退職優遇制度の場合は、募集期間というものはありません。

この募集期間の有無が、退職後に失業手当(失業給付制度)の支給額に大きく影響します。

「会社都合」になる早期退職と、ならない早期退職

早期退職の場合、厚生労働省の会社都合か否かの判断基準は下記のようになっています。

(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧告を受けたことにより離職した者

(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない)

①企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。

②希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3ヶ月以内であるものに限る)への応募に伴い離職した場合が該当します。

厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

| 状況 | 退職理由の区分 |

|---|---|

| 恒常的に運用された早期退職制度 | 自己都合退職 |

| 希望退職(募集期間3か月以内) | 会社都合退職 |

| 退職勧奨(募集期間関係なし) | 会社都合退職 |

つまり、恒常的に募集している早期退職優遇制度に応募した場合、自己都合退職となるということです。

早期退職に応募する際は、その退職制度が期間限定のものか、会社都合になるものかは必ず確認してください。

募集前からの準備がカギ!早期退職・希望退職と転職活動

希望退職は突然告知され、短期間で決断が求められることがほとんどです。

募集期間内に退職を決意して、身の回りのお金の計算をして、転職先を見つけて、退職後の道筋をつくるというのは正直厳しいです。

一方、早期退職優遇制度は自分のタイミングで応募できるため、転職先が決まった状態で退職できるメリットがあります。

40歳を過ぎたら今後のキャリアプランを考えて、スキルアップや定期的な求人情報の確認をするようにしていきましょう。

まとめ:制度と情報を味方に、後悔のない選択を

「一社で定年まで」が当たり前ではなくなった今、退職制度を知っておくことは「転職の選択肢を広げる」意味でも重要です。

会社を辞める際に、早期退職優遇制度や希望退職制度などを利用できるチャンスがあるならば是非検討するべきだと筆者は思います。

勤めている企業が早期退職優遇制度を導入しているか、知識の一つとして事前に社内規則などで確認しておきましょう。

制度の知識があるだけで、退職時の選択肢が大きく広がります。

チャンスを逃さず、賢く次の一歩を選んでください。

もし、あなたが今後の働き方に不安を感じているなら、まずは「自分の市場価値を知る」ことが第一歩です。

不安を感じるのは、客観的な情報が少ないからこそ。

- 希望勤務地に求人はどのくらいあるのか?

- 自分の年齢・経歴で年収はどれくらい見込めるのか?

こういった「数字で見える情報」があるだけで、不安が少しずつ解消されていくはずです。

📌 リクナビNEXT:

まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。

自分のペースで探せ、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。

中高年向けの求人も意外と多め。

📌 doda:

求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。

ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。

📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:

本気でキャリアを見直したいなら。

中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。

どのサービスも無料で始められます。

「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。

\5分で簡単登録完了/