地方公務員といえば一生安泰・定年まで勤めるイメージが強いですね。

しかし最近では、制度として早期退職優遇制度を実施する地方自治体が増えてきています。

地方公務員の早期退職の募集条件などが、民間企業とどれくらい違うのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

本記事では、地方公務員の早期退職について、実施の傾向や募集条件、退職金について、データをまじえて解説していきます。

データで見る地方公務員の早期退職

地方公務員の退職事由

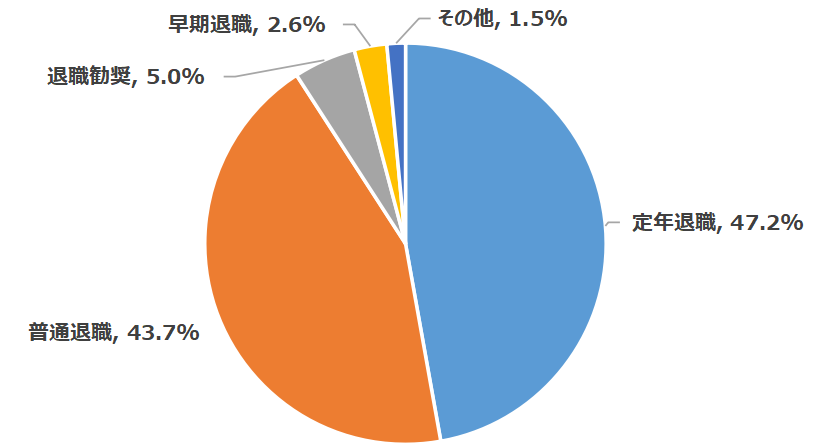

総務省発表の令和5年度地方公務員の退職状況等調査を見てみましょう。

この調査によると、地方公務員の退職事由のうち、定年退職が全体の47.2%、通常の退職が43.7%で合わせて9割を占めています。

早期退職は全体の2.6%、退職勧奨と合わせても8%もいないというのが現状です。

つまり、公務員の早期退職はまだまだ少数派。ただし、制度を導入する自治体は増加傾向にあります。

なおこの数字は、一般行政職、税務職、海事職、研究職、医療職、福祉職、消防職、企業職、技能労務職、教育職、警察職の令和4年度退職者の合計から算出しています。

(令和5年度地方公務員の退職状況等調査)

地方自治体の早期退職実施状況

| 全体数 | 早期退職制度が ある自治体 | 早期退職 実施割合 | |

|---|---|---|---|

| 都道府県 | 47 | 12 | 25.5% |

| 指定都市 | 20 | 10 | 50.0 % |

| 市・特別区 | 795 | 242 | 30.4 % |

| 町村 | 926 | 141 | 15.2 % |

| 合計 | 1788 | 405 | 22.7 % |

(令和5年度地方公務員の退職状況等調査)

地方自治体全体で見ると、早期退職制度がある自治体は全体の22.7 %です。

内訳をみてみると、市・特別区、都道府県の実施割合が約30%、指定都市に至っては50%で早期退職を実施しています。

一方、行政として規模が小さい町や村での早期退職実施割合は約15%です。

ちなみに民間企業で早期退職優遇制度がある企業は全体の10%程度、大企業では40%といわれています。

ただ、この数値は10年以上前の調査データによるものなので、民間企業も現在ではもっと多くの企業で早期退職優遇制度が実施されていると思われます。

地方公務員が早期退職を選択する理由

公務員が早期退職を選択する理由はさまざまですが、主な理由としては以下のようなものがあります。

公務員が早期退職を選ぶ理由

- 古い慣習や年功序列制など、組織の体質が合わない

- 仕事内容の単調さ

- 世間からの批判やバッシング

- 給料が低い

- 激務

一口に公務員といっても、行政職なのか教員なのか警察職なのかで当然ながら違いがあります。

仕事が単調で早く終わる部署もあれば、激務や夜勤で肉体的にも精神的にもボロボロな部署もあります。

地方公務員は地域の人のために役立っているという実感ややりがいを感じられる一方で、その地域の住民から「しっかり働け」や「態度が悪い」とクレームを受けたりすることもあります。

いくらやりがいがあっても、クレームやバッシングが重なると辛いですよね。

実際に地方公務員健康状況等の現況の調査結果によると、地方公務員の長期病欠者は10年前の1.8倍に増えていて、そのうち65%が精神的な理由だそうです。

いかに地方公務員のストレスが大きいのかがわかる数値ですね。

地方公務員の早期退職 応募条件と退職金の計算

応募条件

自治体によって異なりますが、一般的な基準は以下の通りです。

公務員の早期退職応募条件

- 勤続20年以上

- 常勤職員

- 年齢が45~59歳

- 懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと

応募の取り下げ

民間企業との大きな違いとして、応募の取り下げが認められていることがあります。

地方公務員の早期退職の募集期間は2~3か月と比較的長めに設定されている場合が多く、途中で気が変わったときに応募を取り下げられる申請書が準備されていることが多いです。

応募しても、途中で「やっぱりやめよう」と取り下げられるのは公務員制度ならでは。

転職活動を並行しながら慎重に判断できるのは大きなメリットです。

退職金の計算方法

地方公務員の退職金計算は、民間企業の場合に比べると少し複雑です。

地域によって異なることがありますが、基本的なシミュレーション方法を理解することで、退職金を予測することが可能です。

まず、基本的な情報として勤続年数、最終給与、退職時の年齢を把握する必要があります。

これらの情報に基づいて退職金が算出されるため、非常に重要なポイントです。

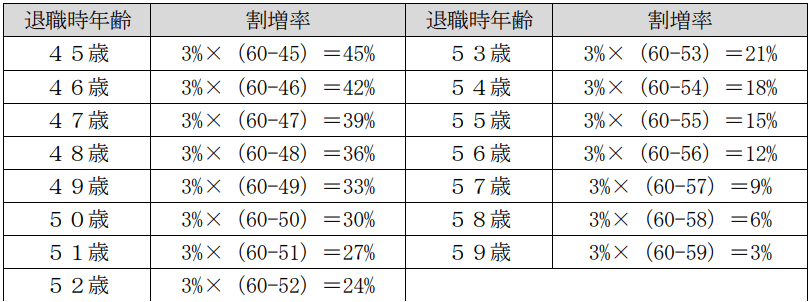

ネット上に公開されている募集要項に記載されている退職金の計算方法のうち、2パターンを紹介します。

退職手当の基本額の算出方法

計算式①:退職時給料月額 × ( 1 + 割増率 ) × 退職理由別・勤続期間別支給率 × 調整率

計算式②:退職時給料月額 × 割増率 × 退職理由別・勤続期間別支給率 + 調整率

ここがポイント!

- 割増率:60歳との年齢差が大きいほど割増される

- 支給率:勤続年数・退職理由により変動(自己都合よりも優遇)

- 調整率:役職や勤続期間に応じて変動

自分で計算するのは面倒という場合は、オンラインの計算ツールで概算を出すこともできます。

>>Keisan!地方公務員の退職金の計算

地方公務員が早期退職を検討する際の注意点

仕事に対する考え方の違い

早期退職後に民間企業へ転職する際は、仕事に対する姿勢が変わることは意識しておきましょう。

- 公務員:安定・公益重視

- 民間企業:成果・スピード重視

特に年功序列が崩れている民間企業では、成果主義に順応できるかが問われます。

希望通りの転職ができるとは限らない

公務員で得たスキルや経験が、民間企業では評価されないこともあります。

特に早期退職に応募するようなミドル世代の転職は厳しいものになることが予想されます。

また、仕事内容だけでなく、福利厚生の面でも注意が必要です。

公務員ほど手厚い福利厚生を受けられる企業はあまり多くはありません。

大企業になれば福利厚生も退職金制度も整っている場合は多いですが、その分求められる仕事のスキルや成果も大きくなります。

公務員専門のエージェントに相談するのも手!

「転職するかどうか分からない。でも今の働き方がしんどい…」

そんな思いを一人で抱えている場合は、公務員出身のメンターに相談できるサービスもあります。

- 公務員しか経験がなく、どんな仕事が自分に合うのか分からない

- 民間企業の働き方に自分がなじめるのか不安

- 「やっぱり辞めなければよかった…」と後悔したくない

✅ 転職前提でなくてもOK

✅ 元公務員の相談員が多数在籍

✅ 全額返金保証ありで安心

\公務員専門のキャリア相談/

社会的な信用が低下する可能性

公務員は社会的信用が高い職業です。

公務員の場合、住宅ローンやカードの審査が通りやすかったり、金利が優遇される場合もあります。

転職先の企業規模によっては、社会的信用が下がる場合もあることも心に留めておきましょう。

かといって、社会的信用が下がるかもしれないからと慌ててローンを組むのは止めましょう。

もしかしたら転職によって年収が下がってローンが払えなくなる可能性もあります。

まとめ

早期退職制度が存在する自治体は全体の21.4%ですが、自治体の規模によって実施率に差があるのが現状です。

公務員の早期退職は、40代以上が対象となる点は民間企業と同じですが、応募の取り下げが可能な点が大きなメリットです。

地方公務員として長年働いてきた方にとって、「辞める」という決断は簡単なものではありません。

ですが、選択肢を知り、自分の可能性を広げることで、今後のキャリアに納得感を持てるようになります。

もし少しでも「このままでいいのか」と感じているなら、一人で悩まず、信頼できる相談先を見つけることが大切です。

公務員経験者をサポートしてきた専門の転職エージェントもあるので、情報収集のひとつとして利用してみるのも手ですよ。

今の職場のモヤモヤを相談してみよう

職場に対する不満、将来に対する不安、モヤモヤした思いを抱えて仕事を続けるのは大変ですよね。

「転職を考えている」って誰かに相談しても「公務員のままで良いじゃない」と言われたり、共感してもらえないとまたツライものです。

そもそも転職すると決めたわけでなく、今抱えているモヤモヤをどうしたらいいか分からないだけ…という場合もあるでしょう。

そんな時は公務員特化のキャリアコンサルタントに相談してみましょう。

公務員から転職経験のあるメンターが、将来のモヤモヤについて相談に乗ってくれます。

- 転職を前提としない相談でOK

- 元公務員のメンター多数在籍

- 充実したサポート体制

- 安心の全額返金保証

\公務員専門のキャリアサポート/