希望退職の募集があったとき、応募するまでには色んな葛藤があります。

転職が上手くいくかも心配ですし、同僚たちの動きも気になります。

結局応募はしないで「次の募集の時に動けるように、スキルを磨いておく」というのも立派な選択の一つです。

でも希望退職がまたあるのかは、その時の世界情勢や会社の経営状況にもよるので誰にもわかりません。

もし二回目の募集があったとしても、一回目よりも条件が悪くなっている可能性があります。

この記事では、希望退職が複数回あったときの募集条件や退職金の割増額などがどのように変化するのかを、実際に複数回募集した企業の実例とともに解説していきます。

希望退職が何度も行われるとどうなる?

黒字のうちに実施される希望退職と、赤字での希望退職

希望退職は、新しい事柄にチャレンジしたい人や、そもそも転職を考えていた人にとっては嬉しい制度です。

割増退職金を貰って大手を振って辞めれる上に、残留したかった人から感謝されることもあります。

でもそれはあくまでも経営状態が安定している、いわゆる黒字経営で行われる希望退職の場合です。

赤字経営の時に行われる希望退職は、希望退職とは名ばかりの指名解雇となることも珍しくはありません。

希望退職に応募者が集まらない場合、企業はやむを得ず2回目、3回目の募集に踏み切ることもあります。

希望退職が繰り返されると社内に何が起きるか

- 社員の間に不安と不信感が広がる

- モチベーションの低下

- 業務負荷の増加(ベテラン社員の退職で責任ある仕事が残る)

特に、1~2年の間に何度も募集があると、職場の空気が悪化しやすくなります。

周りの同僚がどんどん辞めていくので、業務量もストレスも増えます。

40代以上のベテラン社員が対象になるため、単純な業務量だけでなく、責任ある重要な仕事も増えがちです。

給料は変わらないのに業務の量と質が変わってしまったら、会社に対する不満がたまるのも仕方ありません。

「このまま泥船に乗っているよりは、割増退職金が貰えるうちに転職しよう」と考える人が出るのも当然のことです。

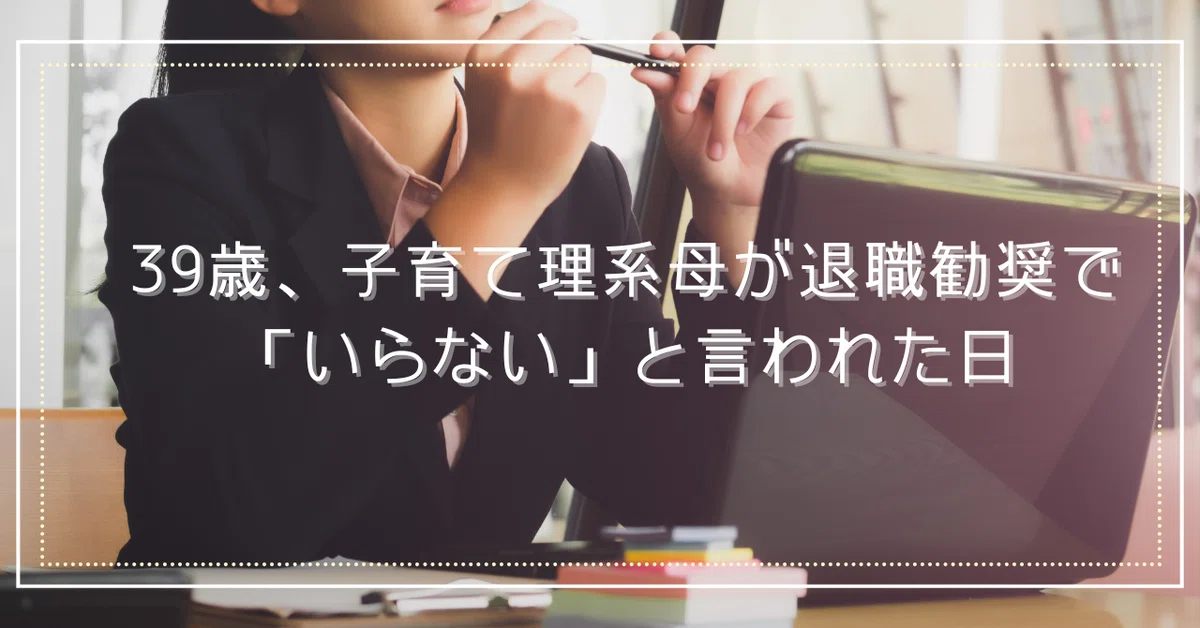

筆者の前職でも10年間で3回の希望退職、さらに退職勧奨も…

社内は疲弊ムードで「出世なんてしたくない」という若手も増えました。

身軽な若手からどんどん辞めていく負のループ!

あんまり頻回な募集は良くないですよね

【実例あり】退職金の割増額と募集条件の変化

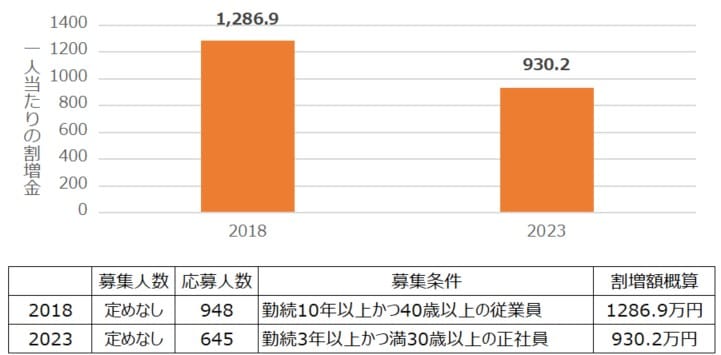

退職金の割増額は、企業が公表した「早期希望退職に伴う特別損失の額 ÷ 退職者数」で概算しています。

実際には下記2項目によるブレ幅があることをご理解ください。

・年齢や在籍年数による割増金の増減

・再就職支援会社への委託金、有給休暇の買い取りなど、割増金以外の費用も含んでいる可能性

大正製薬

製薬大手の大正製薬は2018年と2023年に希望退職を実施しています。

2018年の募集では、勤続10年以上かつ40歳以上の社員が対象だったこともあり、一人当たりの退職金割増額は1286.9万円と高額です。

一方、2023年の募集では、勤続年数3年以上かつ満30歳以上の社員へと対象範囲が拡大しています。

若手社員が応募したこともあってか、1回目に比べると割増金額は約350万円ほどダウンしています。

大正製薬の2023年の決算は、▽売上高1630億9700万円(前年同期比12.9%増)▽営業利益163億6000万円(34.0%増)▽経常利益190億7900万円(10.0%増)▽純利益74億5000万円(31.5%減)と、純利益こそ早期退職関連費用で激減したものの、売り上げ自体は悪くありません。

それでも希望退職を募集したのは、今後の国内市場が少子高齢化の影響で縮小が見込まれること、業績が好調なうちに余剰人員を減らして組織をスリム化することが目的です。

ジャパンディスプレイ

ジャパンディスプレイは、日立製作所、ソニー、東芝のディスプレイ事業を統合して誕生したパネルメーカーです。

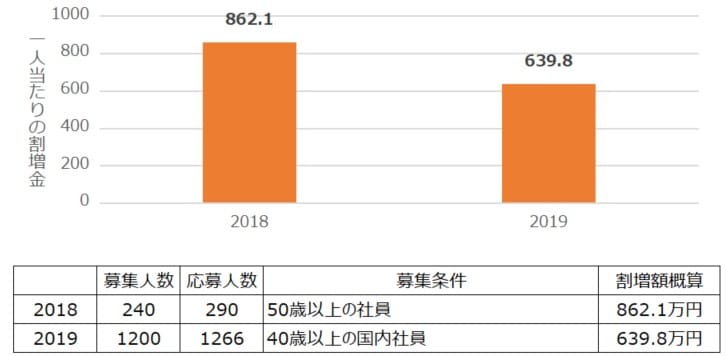

2018年と2019年に立て続けに希望退職を実施し、2025年にも実施を公表しています。

2018年の募集では50歳以上の社員が対象で、一人当たりの退職金割増額は862.1万円でした。

翌2019年の募集では40歳以上の社員へと対象範囲が拡大され、割増額は約230万円ダウンの639.8万円になりました。

ジャパンディスプレイの主力はスマホ向け液晶パネル事業です。

しかし、海外メーカーの台頭に伴う価格競争の激化、有機ELの採用拡大、スマホのライフサイクルの長期化などにより、苦境に立たされています。

2023年の決算では、▽売上高2392億円(前年度比12%減)▽営業利益341億円の赤字(同102億円増)▽純利益443億円の赤字(同185億円減)で10年連続赤字です。

不採算のスマートフォン向けや車載向けの液晶ディスプレーから撤退を進めているとのことなので、今後また希望退職などのリストラ策が発表される可能性はあります。

三陽商会

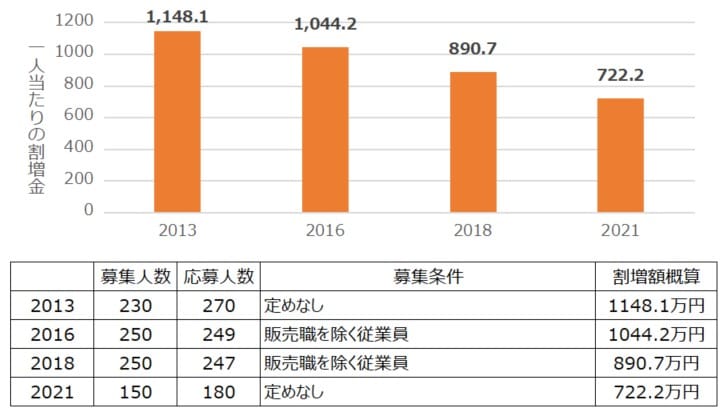

アパレルメーカーで、海外ブランド販売も手掛ける三陽商会は、2013年~2021年にかけて4回の希望退職を実施しています。

どの回も年齢や勤続年数による縛りはありません。

順を追ってみてみると、2013年の第一回募集以降は右肩下がりに割増額は減少し、第一回と第四回では割増額に400万円以上の差があります。

バーバリーとのライセンスが切れた2015年以降、赤字が続いていたところにコロナ禍で大打撃を受けた三陽商会ですが、2022年2月期決算から三期連続黒字になっています。

背景には円安による海外からの観光客によるインバウンド消費が大きいです。

百貨店に依存した販売網から脱却し、EC販売に注力するなど、デジタル化を進めていくことができれば、もう少し経営が安定するのではないかと思います。

一回目の募集が「一番お得」な場合が多い

一回目の募集が「一番お得」な理由

一回目の募集で応募するメリットの一つとして、初回の募集は退職金やその他の条件が比較的良いことが多い点が挙げられます。

初回の募集は会社側の意図としても、できるだけ多くの希望退職者を募りたいという考えがあるため、インセンティブが高く設定されることが多いです。

しかし、一方で大きな決断を短期間で行わなければならないというデメリットも存在します。

特に、家族と十分に相談する時間がない場合、後悔する決断となるリスクが高まります。

二回目以降の募集で応募するメリットとデメリット

二回目以降の募集で応募するメリットとして、初回よりも幾分落ち着いて状況を見極める時間が得られる点があります。

一回目の募集での状況や他の従業員の動向を見ながら慎重に判断できるため、より計画的な決断が可能です。

デメリットとしては、退職金の割増額が減ったり、対象となる職種や年齢範囲が広がる点などが挙げられます。

さらに、募集が続くことで社内の雰囲気が悪化し、心理的なプレッシャーが増すことも考えられます。

応募のタイミングを決めるための判断基準

会社の財務状況を確認する

希望退職制度への応募のタイミングを考える際、まずは会社の財務状況を確認することが重要です。

業績が良いうちの募集は、条件が良い傾向があります。

決算資料や社内の経営説明会などで情報をチェックしましょう。

余裕があれば、自分の会社以外の業界全体の動向や、世界経済の動向など、経済状況にも常にアンテナを張っておくようにしましょう。

自身のキャリアプランを考える

早期退職や希望退職制度に応募する際は、自分のキャリアプランをしっかりと考えることが大切です。

- どのスキルが市場価値があるか

- 今後どんな働き方をしたいか

- フリーランスや起業も含めて検討

希望退職制度を利用することで退職金の増額や再就職支援などのメリットを得られる反面、計画無しに手続きを進めると転職先が見つからなかったり、経済的に不安を感じる可能性があります。

常日頃から転職サイトなどをチェックして気になる職種の調査や、自身のスキルや経歴の再確認を行いましょう。

他の従業員の動向をチェックする

他の従業員がどのタイミングで希望退職に応募しているかをチェックすることも重要です。

- 1回目の募集で多くの人が辞めたか

- 年代や部署ごとに動きがあったか

残る人の業務負担が急増する場合、自分にもいつかしわ寄せが来るかもしれません。

心理的プレッシャーにどう向き合うか?

不安感とその対処法

希望退職制度の応募を考える際、多くの人が感じる最大の障害は「不安感」です。

この不安感は、今後の生活設計やキャリアプランに対する漠然とした懸念から生じます。

特に、希望退職の公示~締め切りまでの期間は、自分がその対象となることで未来への不安が増幅されることがあります。

不安感を軽減するための方法として、まずは具体的な情報収集を行うことが重要です。

- 退職金額や支援制度などの「数字」で不安を可視化

- 転職エージェントやファイナンシャルプランナーに相談

- キャリアカウンセリングで自分の方向性を確認

周囲のプレッシャーにどう対処するか

希望退職の応募に際しては、周囲からのプレッシャーも大きな課題となります。

特に、直属の上司や同僚からの圧力を感じることがあるでしょう。

まずは自身の意思をしっかりと持つことが重要です。

自分にとって最適なキャリアパスを考え、そのために必要な情報やサポートを求める姿勢を持ちましょう。

また、家族や外部の専門家に相談もおすすめです。

他社の意見を聞くことで、自分一人では見落としがちな視点やリスクについても気付くことができます。

まとめ:希望退職に「次がある」とは限らない

希望退職に応募する際は、会社の財務状況、自身のキャリアプラン、他の従業員の動向などの情報を整理しましょう。

実例で見てみると、一回目の早期退職者募集で応募するのが一番条件が良いケースが多いです。

募集回数が増えるにつれて条件が変わる可能性もありますので、情報収集が重要です。

希望退職後のキャリアや生活設計についても、再就職の準備や資産運用などの計画を日ごろから立てておくことが大切です。

自身の将来を見据えてしっかりとした計画を立てることで、希望退職を有効に活用し、より良いキャリアパスを築いていくことができるでしょう。

📌 リクナビNEXT:

まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。

自分のペースで探せ、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。

中高年向けの求人も意外と多め。

📌 doda:

求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。

ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。

📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:

本気でキャリアを見直したいなら。

中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。

どのサービスも無料で始められます。

「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。

\5分で簡単登録完了/