希望退職や早期退職のニュースが増える中、「自分も対象になるのか?」「勤続何年なら安心できるのか?」と不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、実際の募集事例に基づき、早期退職制度の対象年齢と勤続年数の最新トレンドを解説します。

特に、近年企業が推し進める「ジョブ型人事制度」が、あなたの雇用にどのような影響を与えているかを明らかにします。

早期退職制度の導入実態と対象年齢の傾向

制度導入企業はごく一部 大規模な事例が注目を集める

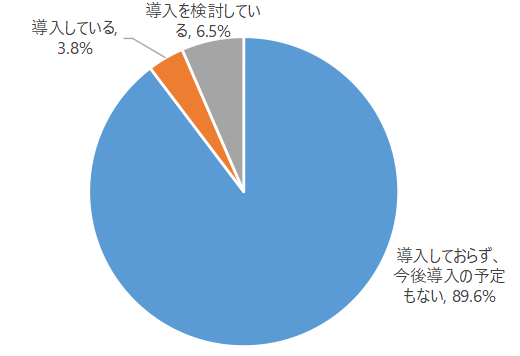

2021年に東京商工リサーチが行った早期退職・セカンドキャリア制度の導入についての調査結果を基に解説します。

この調査では資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義して、計9,039社分の有効回答を得ています。

この調査によると、89.6%の企業では早期退職優遇制度やセカンドキャリア制度を「導入しておらず、今後導入の予定もない」となっています。

すでに「導入している」企業は349社(3.8%)、現在「導入を検討している」企業は591社(6.5%)となっています。

(東京商工リサーチ調査結果を基に筆者作成)

つまり、早期退職・セカンドキャリア制度を取り入れているのはごく一部です。

とはいえ、上場企業など大規模な人員整理ではニュースに取り上げられることが多いため、身近に感じる機会も増えています。

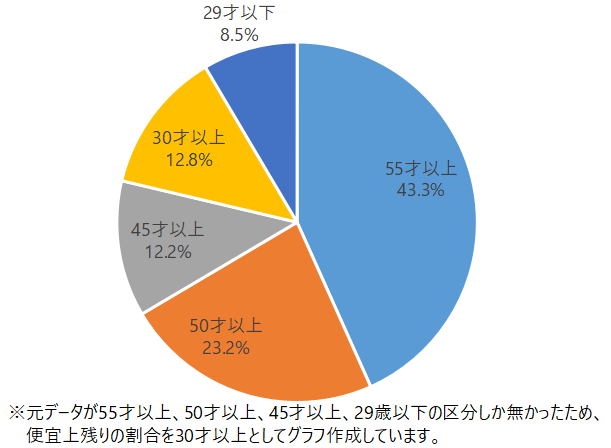

早期退職の対象年齢は「50歳以上」が約7割

早期退職・セカンドキャリア制度の対象年齢は50才以上が全体の7割弱の66.5%となっています。

これは、退職後のセカンドキャリアや年金受給などを見越して設定されているケースが多いためです。

一方で、外資系企業や製薬業界などでは、20代や30代も対象となることがあります。

ただし20代や30代も対象となるのは、事業の売却や撤退といった「部門閉鎖」が絡むケースがほとんどです。

(東京商工リサーチ調査結果を基に筆者作成)

募集事例から見る「勤続年数の緩和」トレンド

2024年~2025年に発表された希望退職の中から、募集年齢や条件の実例を紹介します。

2024年1月~2025年11月の段階で、対象年齢を20代・30代からとしている企業は4社のみ。

やはり若手社員はこれからの会社をリードしていく存在なので、なかなか募集対象とはならないようです。

30代から対象となった例

協和キリン

業務内容:医薬品、バイオ

募集期間:2024年8月21日~9月20日

募集人数:定めなし

募集条件:一部組織の30 歳以上かつ勤続 3 年以上の経営職・一般職・再雇用社員

ベネッセ

業務内容:通信教育・出版

募集期間:2025年7月22日~8月8日

募集人数:450名

募集条件:35 歳以上の一般社員(管理職除く)

コロプラ

業務内容:オンラインゲームの開発・運営

募集期間:2025年11月24日~12月12日

募集人数:70名

募集条件:26 歳以上の正社員(マネージャー以上の管理職を除く)

40代から対象となった例

オムロン

業務内容:制御機器、ヘルスケア製品の製造

募集期間:2024年4月10日~5月31日

募集人数:1,000名(最終的に1,206名応募)

募集条件:7/20時点で勤続3年以上かつ40歳以上の正社員及びシニア社員

資生堂

業務内容:化粧品国内大手

募集期間:2024年4月17日~5月8日

募集人数:1,500名(最終的に1,477名応募)

募集条件:45歳以上で勤続年数20年以上の社員

ティーガイア

業務内容:携帯販売代理店最大手

募集期間:2024年7月1日~8月9日

募集人数:200名

募集条件:9/30時点で45歳以上かつ勤続5年以上の従業員(販売職除く)

背景にあるのは「ジョブ型人事制度」への移行

これまで早期退職というと、「長年勤めてきた社員が対象」というイメージでした。

しかし、最近ではオムロンやティーガイアのように勤続3年や勤続5年でも希望退職の対象となる例が増えてきています。

ジョブ型人事制度は従来と何が違う?

近年、多くの企業が「メンバーシップ型」から「ジョブ型」への移行を進めています。

| 項目 | ジョブ型 | メンバーシップ型 |

|---|---|---|

| 基本原理 | 仕事に人を付ける | 人に仕事を付ける |

| 人員 | 欠員補充・中途採用が中心 | 新卒一括採用がメイン |

| 昇進・昇格 | 実績重視・年齢不問 | 勤続年数・年齢を考慮 |

| 降級・降格 | 頻繁に起こり得る | ほとんどなし |

| 給与 | 職務給 業務内容によって給与体系が変化 | 職能給 定期昇給など、年功的に上昇 |

| 雇用保障 | 弱い | 高い |

✅ スキルのある人は“退職金長者”の可能性も

勤続3年や5年で45歳以上の社員ということは、中途採用した社員も対象ということです。

せっかく即戦力を期待して採用した人材をたった数年で手放すとは、戦略上どうなんだろう?とは思います。

ここで考えるべきは、最ジョブ型人事制度が「仕事に合う人材を採用」する制度だということです。

仕事がなくなればそのチームは解散、場合によってはメンバーは退職ということになります。

勤続年数の縛りが緩くなってきているのは、この先のジョブ型人事を見据えてのことでしょう

この流れが一般的になっていけば、人によっては定年までの間に複数回の早期退職を経験することもありえます。

すぐに転職先が見つかるようなスキルを持った人は、そのたびに退職金上乗せがもらえて「キャリアアップ+資産形成」の一石二鳥実現できる可能性があります。

⚠️ スキルがないと「ジリ貧」に

一方で、これといった専門性がないまま社内で年齢を重ねてきた場合、「仕事がなくなればチーム解散」→「ジョブがなくなれば雇用も終わり」という流れに巻き込まれやすくなります。

というのは、ジョブ型雇用では業務内容によって給料が決まるため、生産性の高い業務ほど高給となり、誰でもできるような業務は反対に給料が抑えられます。

また、○○の業務では課長だった人が、次の△△という業務では一般社員ということにもなり得ます。

私がいた会社でも、ジョブ型人事採用で中高年社員はほとんどの人がランク・給料が下げられました。

これまで通りの仕事の仕方を続けているだけの人は、会社がジョブ型に移行した際にリストラ候補になる可能性が高いです。

自分の仕事、客観的に評価できますか?

「いま自分がやっている仕事を、もし自分がいなくなったら誰が困るのか?」

この問いに即答できない場合は要注意です。

ジョブ型時代を生き抜くには

- 業務の中で効率化・改善を提案する

常に現状をより良くする視点を持つ - 他部署への提案力や巻き込み力を持つ

常に現状をより良くする視点を持つ - 自分のスキルを言語化・数値化する

「なんとなくできる」ではなく、「〇〇の成果を△△%改善できる」とアピール

こうした視点で日頃から仕事に向き合うことが必要です。

まとめ:「早期退職は年功者だけのもの」ではなくなってきた

早期退職の対象は50歳以上が主流ですが、大規模な募集では年齢条件が緩和される傾向があります。

そして最も重要なのは、勤続年数による縛りが緩くなっているという事実です。

「まだ自分には関係ない」と思っているうちに、あなたの仕事(ジョブ)が会社にとって不要になる事態は起こり得ます。

少しずつで良いので、会社への依存度を下げ、自分の市場価値を高める準備を少しずつ始めていきましょう。

📌 リクナビNEXT:

まずは気軽に求人をチェックしたい人向け。

自分のペースで探せ、グッドポイント診断などの自己分析ツールも豊富です。

中高年向けの求人も意外と多め。

📌 doda:

求人も見たいし、必要ならサポートも欲しい人向け。

ハイブリッド型で、困ったときはエージェントに相談できる安心感があります。

📌 リクルートエージェント / JACリクルートメント:

本気でキャリアを見直したいなら。

中高年やハイクラス向けの求人も豊富で、提案の質も高いです。

どのサービスも無料で始められます。

「情報を集める」ことが不安解消の第一歩です。今すぐ公式サイトをのぞいてみてくださいね。

\5分で簡単登録完了/