長年会社員として働いてきたものの、ふっとある時「働き方を変えたいなぁ」と思うことは誰にでもあります。

特にコロナ禍以来、リモートワークが広がり、自分自身のペースで仕事を進められるフリーランスやブロガー・ライターという選択肢が注目されています。

ブロガーとして開業するためには、適切な準備と手続きを慎重に進めることが不可欠です。

この記事では、退職してフリーランスやブロガー・ライターになりたい人向けに、主に開業届や失業手当といった行政面への申請についてを詳しく解説していきます。

会社員からフリーランス・ブロガーになるために準備すること

退職前に準備すること

経済面での準備は絶対必要

在宅で好きに働きたいぁ

会社辞めちゃおっかな

いったん冷静になりましょう。

勢いで会社を辞めてはいけません。

退職後の生活を夢見ているときは、「最初は無理でも数か月したら、月に20万くらいかせげるでしょ」とか思いがちです。

何だったら「最初は厳しい」と理解してるだけ、自分は冷静と思っているかもしれません。

でも実際に退職してフリーランスになってみると、想像以上に上手くいかないことは多いです。

もちろん筆者も「ブログを半年もやってれば、月5万はいくでしょ」と思っていましたが、この記事を執筆時点で全く届いていません。

そんなものです。現実は厳しいです。

退職後すぐに収入が安定するとは限らないため、少なくとも一年分の生活費は蓄えておくようにしましょう。

その際、自分の月々の支出を見直し、節約できる部分を把握することも大切です。

必要なスキルや知識の習得

フリーランスとして取り組みたい案件や、ブログに書きたいことなどをあらかじめ考えておきましょう。

そのために必要なスキルや技術を定めて、事前に少しずつ学習をしておくことをオススメします。

経済的余裕があるならば退職後から勉強してもよいですが、やはり無収入の状態でお金をかけて知識を得ていくのは精神的に徐々に追い込まれていく可能性があります。

できるだけ在職中から少しずつ勉強を始め、少しでも知識がある状態で退職したほうが良いです。

環境整備

ホームオフィスの設置や必要なIT機器の準備、通信環境の整備など、自宅で効率よく働ける環境を構築しておくことも重要です。

フリーランスやブロガーとして働くなら、パソコンとネットへの通信環境はもちろん必須です。

あとは、長時間座り作業になるため、ゲーミングチェアや腰痛対策グッズなどもあると便利です。

あると便利なもの

- パソコン(必須)

- ネット通信環境(必須)

- ゲーミングチェア

- デュアルディスプレイ

- 収納グッズ(資料保管用、領収書保管用など)

開業前にかかるお金

開業前にかかるお金は人によりますので一概には言えませんが、フリーランスやブロガー・ライターという職は飲食業などに比べて初期費用が少なく済むことも魅力の一つです。

自宅で開業する場合が多いため、必要なものはパソコンとネットワーク環境があれば最低限どうにかなります。

他に文房具やパソコンデスクなどを購入することもあるでしょうが、全部合わせても数十万の出費で済むことが多いでしょう。

これら開業にかかったお金については「開業費」として経費計上できます。

目安としては開業届を提出する半年前くらいからの事業にかかわる出費ならば開業費として認められやすいです。

購入品やセミナー受講代の領収書も必ず保管しておいてください。

フリーランスやブロガーになるための手続き

個人事業主としての開業届の提出

開業届は、事業を開始する前に税務署に提出する必要があります。

提出する際には、事業開始後1ヶ月以内に提出することが義務付けられていますが、提出しなかったからと言って特に罰則はありません。

電子申請(e-Tax)ならば自宅で書類作成と申告が完結します。

税務署に持参する場合でも、混雑具合にもよりますが手続き自体は数分で終わります。

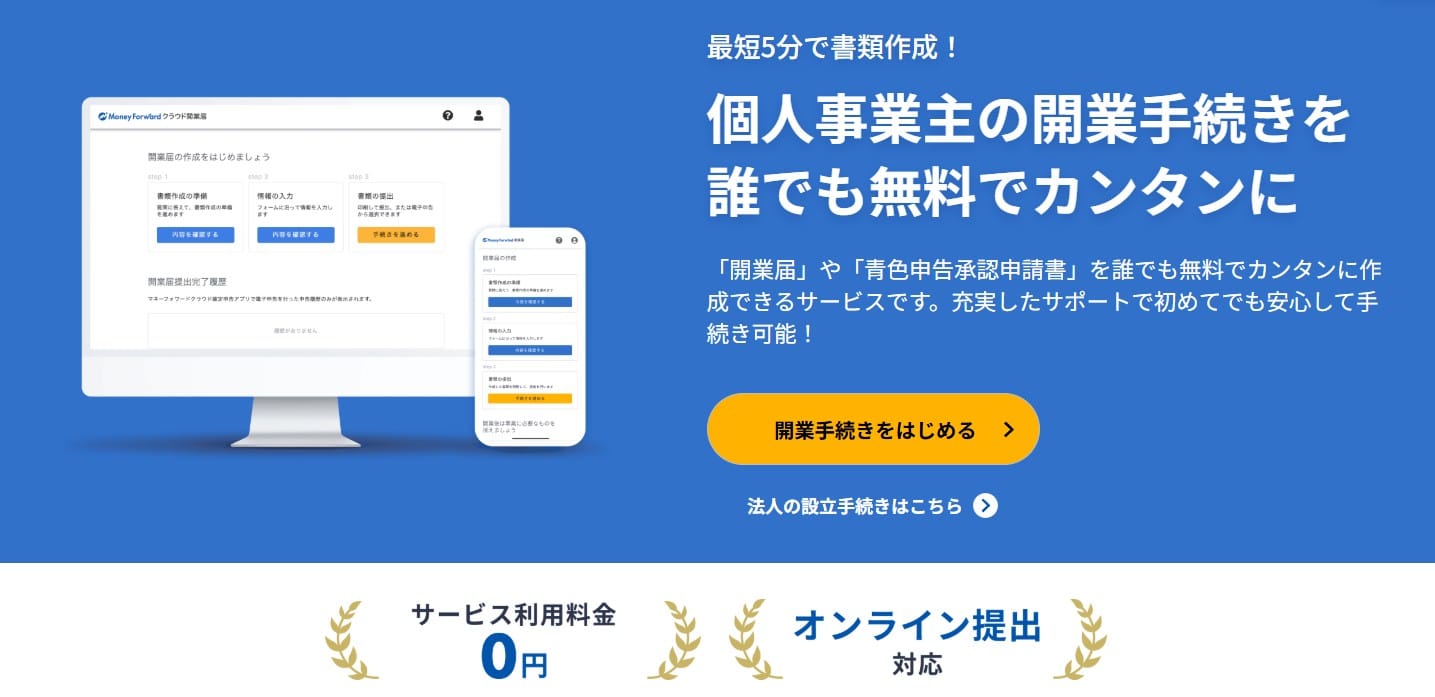

開業届ならマネーフォワード開業届が便利!

家計管理アプリでお馴染みのマネーフォワードが提供する、無料で利用可能な開業届作成ツールです。

ステップに沿って必要情報の入力を進めるだけで、個人事業主の開業に必要な書類を自動作成できます。

開業届だけでなく、青色申告に必要な「所得税の青色申告承認申請書」も同時に作成できちゃう優れもの。

郵送用の宛先ラベルも出力されるので、郵送で提出することもできちゃいます。

\【無料】10 分でかんたん作成!/

青色申告承認申請書の提出

青色申告を行うことで、税制上の優遇措置を受けることができます。

特に65万円の控除を受けられる点が大きなメリットです。

青色申告の適用を希望する場合は、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しましょう。

マネーフォワード クラウド開業届なら、開業届と同時に作成することができます。

社会保険や健康保険の切り替え

退職後は、会社の健康保険や厚生年金から国民健康保険や国民年金に切り替える手続きが必要です。

会社員時代に比べると、基本的には国民健康保険料は高くなります。

特に、家族を扶養している場合は住んでいる自治体によっては会社員時代の数倍の保険料になります。

具体的な金額や手続きについては、市区町村の役場で相談しましょう。

配偶者の扶養に入れない場合がある

配偶者の扶養に入ることができれば、個人で国民健康保険や国民年金を支払う必要がなくなるので一番お得です。

しかし、開業届を出して個人事業主になってしまうと、配偶者の健康保険に入れないこともあります。

というのも、開業してすぐは年収がどれくらいになるかわからないので、加入を断られる場合があるのです。

筆者はまさにこれで断られました。

3年分の確定申告の写しを見て、扶養の範囲内ならば加入を認めるということでした。

そして、健康保険と国民年金はセットが基本なので、配偶者の健康保険に入れてもらえなければ国民健康保険と国民年金をダブルで負担することになります。

所属する健康保険組合の規約にもよるので、可能ならば事前に規約に目を通した方が良いです。

退職後、早期に開業届を出す必要がないのならば、しばらくは無職として配偶者の扶養に入って、ある程度稼げるようになってきてから開業することをオススメします。

失業手当をもらいながらの起業準備

失業手当をもらう場合の注意

失業手当を受給しながらの起業準備には注意が必要です。

失業手当は、ハローワークを通じて再就職を目指す期間中に支給されるものであり、起業準備にあたっても一定のルールがあります。

会社を退職し、将来的に起業を目指している人でも、求職活動と並行していれば失業手当の受給対象です。

しかし、求職活動をせずに最初から開業を目指している場合は失業手当の支給対象外となります。

開業届を出すタイミング

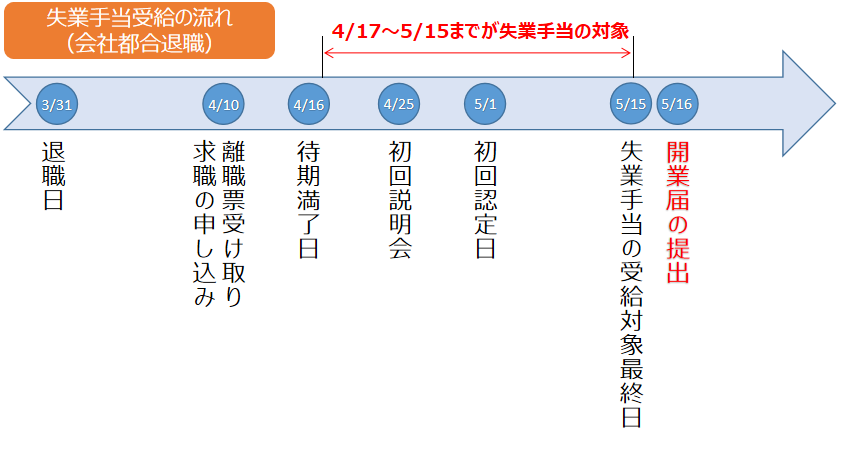

失業手当を受給中に開業届を出すと、開業届を提出した日が就職日とみなされ、失業手当の給付は開業届提出の前日分までとなります。

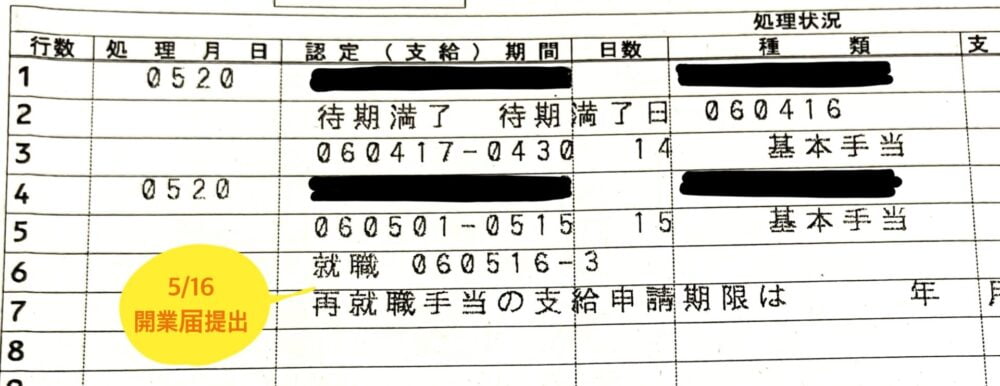

下の画像は、筆者が会社都合退職後に開業届を提出したときの雇用保険受給者資格証の処理状況欄です。

5/16日に税務署に開業届を提出したため、その前日の5/15までが失業手当(基本手当)の受給対象となっています。

開業届を出すタイミングは2つ考えられます。

開業届を出すタイミング

- 失業手当をもらいきってから提出

- 待期期間終了後に提出

失業手当をもらいきってから開業届を提出

メリット:失業手当を満額貰える

デメリット:毎月2回以上の求職活動実績が必要

毎月2回以上の求職活動を行い、ハローワークに認定してもらうのはかなり手間です。

認定日に申告した求人活動実績はハローワークの方で真偽の確認を行います。

ウソの面談報告などをしても、相手先の企業にハローワークから事実確認の問い合わせをするため必ずバレます。

バレた場合は不正受給として、それまでに支給された失業手当の返還や、場合によっては詐欺罪などの重いペナルティがあります。

求職活動実績になるもの

- 求人への応募、面談

- ハローワークや民間の転職支援会社などでの職業相談、職業紹介など

- ハローワークや民間の転職支援会社などが各種行う各種講習、セミナーの受講

- 再就職のために必要な国家試験・検定の受験など

「インターネットなどで求人情報を探した」は求職活動になりません。

待期期間満了後に開業届を提出

メリット:求職活動期間が少なくて済む

デメリット:もらえる失業手当の額が減る

失業給付の給付期間が 1 / 3 以上余った場合、再就職手当の受給対象にもなりますので忘れずに申請してください。

会社都合退職であれば待期期間が終了する7日後以降、自己都合退職であれば1ヶ月と7日後以降に起業をすれば、失業認定され再就職手当を受給する権利が得られます。

開業の証拠書類は何が必要?

開業によって失業手当の給付を終了する場合、下記書類が必要になります。

- 税務署に提出した開業届の控え

- 開業のために購入した物品の領収書

- (あれば)取引先との契約書など

e-Tax で開業届を提出した時には、送信したデータを印刷したものと、受信通知を印刷したものを併せて提出することで、控えとすることができます。

また、実際に開業するために購入した物品の領収書や契約書のコピーも求められます。

フリーランスやブロガーの場合はパソコンなどの領収書を提出すればOKです。

筆者はパソコンはすでに持っていたため、ブログ開設のために新規契約したレンタルサーバの領収書を提出しました。

出来れば、フリーランスとして獲得した案件の受注依頼書や契約書などがあるとスムーズに給付が行われます。

再就職手当の支給申請

再就職手当は、失業手当を受け取る資格がある人が再就職したり、個人事業主として開業した際に一定の条件を満たしている場合に受給できる就業促進手当のことです。

早期に再就職することを後押しする目的があり、新しい仕事に就く時期が早いほうが多くの金額を受給できます。

再就職手当の支給条件

- 7日間の待期期間を満了した後に就職、または事業を開始したこと

- 就職日前日までの失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること

- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと

- 1年を超えての勤務期間が予定されていること

- 原則、雇用保険の被保険者になっていること

- 過去3年以内に、再就職手当あるいは常用就職支度手当を受給していないこと

- 受給資格決定前から採用が決まっていないこと

- 自己都合などによる退職で給付制限期間がある場合、待期期間が満了になった後の初めの1カ月間はハローワークなどの紹介を受けて採用されたこと

再就職手当はいくらもらえる?

再就職手当の受給額は、下記計算式で算出されます。

再就職手当の受給額 = 基本手当日額 × 支給手当の残日数 × 給付率

シミュレーションサイトでの試算が便利です。

▶ keisan!再就職手当の計算ページ

基本手当日額とは、雇用保険受給資格者証に記載されている金額で、離職する前の6カ月間に支払われた給与の合計額÷180日×給付率で算出されます。

こちらも上記のシミュレーションサイトで試算できます。

▶ keisan!失業給付金の計算ページ

給付率は所定給付日数の残日数で変動します。

- 3分の1以上を残して再就職した場合は60%

- 3分の2以上を残して再就職した場合は70%

再就職手当の申請期限は、再就職した次の日から1カ月間です。

期限を過ぎた場合であっても、就職の翌日から時効が完成するまでの2年間は申請することが可能です。

ハローワークに開業の報告をしに行ったときに同時に申請できますので、忘れずに申請しましょう。

まとめ

「退職して起業する」って夢があっていいですよね!

本記事では筆者の経験から、「フリーランスやブロガーになる場合」の記事として書きましたが、飲食店や小売業などほかの業種でも失業給付の貰い方は同じです。

筆者は保育園の猶予期間が2か月しかなかったため、失業給付を受けて早々に開業してしまいました。

月2回の求職活動が苦でないならば、これまで長く払ってきたのですから、雇用保険を満額受給するのもアリだと思います。

特に会社都合退職の場合は最長330日、退職前の賃金にもよりますが百万円以上の失業給付を受け取れる可能性があります。

求職活動+ハローワークに行く手間と受給額を秤にかけて、早めに開業するかどうかを決めてください。